ローコード開発ツールとは?なぜ、注目されるのか?メリットとデメリットの解説まで

目次:

- 1. ローコード開発ツール(ローコード開発プラットフォーム)とは?

- 2. なぜ、ローコード開発が注目されるのか?ノーコード開発との相違点

- 3. ローコードのメリットとデメリットの解説

- 4. まとめ

1.ローコード開発ツール(ローコード開発プラットフォーム)とは?

ローコード開発ツール(ローコード開発プラットフォーム)とは、ITエンジニアによるコーディングを必要とせず、画面上のドラッグ&ドロップ操作でアプリケーションを作れる開発プラットフォームです。そして、プログラム開発言語を極力使うことなく、「グラフィカル ユーザー インターフェース (Graphical User Interface/GUI)」という視覚的な操作を行うことで、短期間でのシステム開発を実現する手法を指します。

ローコード開発ではツールによって開発工程の簡略化や自動化が実現できます。そのため、開発期間の短縮や開発工数の削減が可能となり、従来のシステム開発と比較してシステムの変更をよりスピーディかつ柔軟に行えるようになります。また、ローコード開発ツールを用いればコードをほぼ使用することなく既存のテンプレートを組み合わせるだけでアプリ開発ができるため、プログラミングの専門知識が少なくても簡単にアプリを開発できるようになります。更に、ローコード開発ツールを用いて開発を行ったアプリは、ツール提供会社がメンテナンスやアップデートといった保守業務も担ってくれるため、日々の運用も簡単に行えます。

「ローコード(LowCode)開発」が日本語で「超高速開発」などとよばれるゆえんです。

2。なぜ、ローコード開発が注目されるのか? ノーコード開発との相違点

ローコード開発が注目される背景には、いくつかの重要な要因が影響しています。

まず、効率的なアプリケーション開発がますます求められる現代のビジネス環境において、ローコード開発は迅速なアプリケーション構築を可能にし、開発サイクルを短縮することができる点が挙げられます。

従来のソフトウェア開発は、専門的なスキルを持つ開発者がプログラミング言語を用いてコードを記述する必要がありましたが、ローコード開発はグラフィカルなユーザーインターフェースを提供し、ビジュアルなプログラミングに焦点を当てます。これにより、非技術者でも簡単にアプリケーションを構築でき、ビジネスの利害関係者が積極的に参加できるようになります。

また、デジタルトランスフォーメーションの進展に伴い、企業は迅速な変化に適応する必要があります。ローコード開発は、ビジネスプロセスを柔軟かつ迅速に変更できるため、企業が市場変化や競合状況に適応しやすくなります。これにより、企業はよりアジャイルで効果的なビジネス運営が可能になります。

さらに、コスト削減もローコード開発の魅力の一つです。専門的な開発者に依存する必要が少ないため、開発プロセス全体のコストが削減され、同時に開発速度が向上します。これは中小企業から大手企業まで、幅広い規模の組織にとって魅力的な要素となっています。

2.1ノーコード開発との相違点

ローコード(Low-Code)とノーコード(No-Code)は、アプリケーションやソフトウェアの開発を支援するためのアプローチであり、いくつかの共通点がありながらも、いくつかの重要な相違点が存在します。

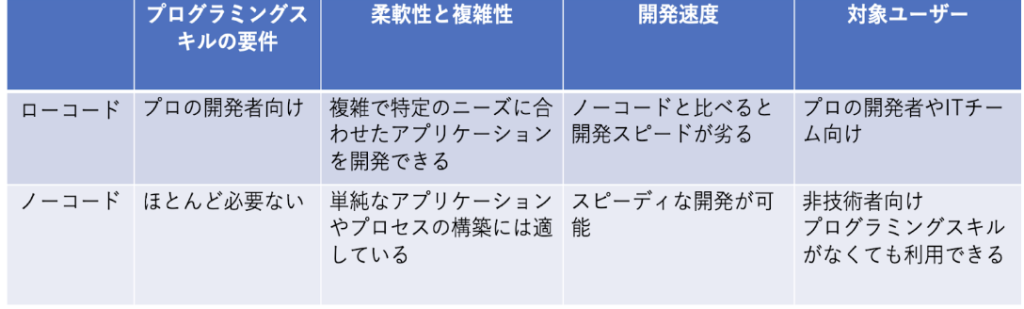

一、 プログラミングスキルの要件:

・ローコード: プロの開発者向けにデザインされていますが、プログラミングスキルがあるとより効果的に利用できます。コーディングが少なくなり、ビジュアルな開発ツールを使用してアプリケーションを構築できます。

・ノーコード: プログラミングスキルがほとんど必要ありません。主に非技術者向けに設計されており、ビジュアルインターフェースやドラッグ&ドロップの操作を使用してアプリケーションを構築できます。

二、 柔軟性と複雑性:

・ローコード: より複雑で特定のニーズに合わせたアプリケーションを開発できる反面、一部のカスタマイズや高度な機能の実装にはプログラミングスキルが必要です。

・ノーコード: 単純なアプリケーションやプロセスの構築には適していますが、高度な複雑性や柔軟性が求められる場合には限定されることがあります。

三、開発速度:

・ローコード: 既存のコンポーネントやプリビルトの機能を活用することで、開発速度が向上します。しかし、カスタムコーディングが必要な場合もあります。

・ノーコード: ドラッグ&ドロップや設定を使用して簡単にアプリケーションを作成でき、開発速度が非常に速いです。

四、 対象ユーザー:

・ローコード: プロの開発者やITチーム向け。プログラミングスキルがある程度必要ですが、非プログラマーも利用可能です。

・ノーコード: 非技術者向け。プログラミングスキルがなくても利用でき、ビジネスユーザーや部門内の担当者が活用できます。

どちらのアプローチも、特定のニーズやプロジェクトに応じて選択されるべきです。プロジェクトの要件、開発者のスキルセット、および開発速度の重要性などを考慮して、最適な選択を行うことが重要です。

また。ノーコードはもっと詳しく知りたい方は以下の記事をご参考ください。

ノーコードはなぜ今のブームなのか?:https://nal.vn/the-no-code-boom/

3.ローコードのメリットとデメリットの解説

3.1 ローコードのメリット

業務に必要なアプリを簡単に開発できる

業務に必要な、また顧客が求めるアプリやシステムを簡単に開発できることは代表的なメリットに挙げられます。

ローコード開発では開発ツールの機能を十二分に発揮するうえで、多少のプログラミングスキルは必要です。それでも求められるスキルレベルは、一般的なシステム開発と比べて低いことが特徴です。技術的なハードルが下がるため、より多くのITエンジニアが開発に携われることは大きなメリットといえます。

また業務部門のメンバーにプログラミング経験を持つ方がいれば、わざわざシステム部門やIT企業へ依頼せずに自力でアプリを開発できる点も魅力です。

品質の良いシステムを短期間で開発できる

ローコード開発では以下に挙げるとおり、品質の良いシステムを短期間で開発できる点も見逃せないメリットに挙げられます。

・コーディングすべき箇所が減るため、バグが起こりにくい

・開発期間の短縮も実現できる

・開発における不整合を防げる

一般的にシステム開発では、コードの数が増えるほどバグも増えることが知られています。ローコード開発ならば最小限のコードで済みます。加えてプログラムごと、プログラムとデータベースとの不整合を事前に検知することも可能。これらにより、バグや修正工数の減少が期待できます。

設計を「見える化」でき、プログラムも自動生成できる

ローコード開発ではGUIを用いた開発がベースとなるため、画像をふんだんに使用したビジュアルな設計も容易に行なえます。これにより設計を「見える化」でき、開発後のミスマッチや修正工数の増加も防げます。

加えて設計情報からプログラムを自動生成できる機能も、見逃せないポイントです。この機能を活用することで、開発期間の大幅な短縮やバグの発生を防ぐことが可能です。より少ないエンジニアで開発できることも、メリットといえるでしょう。

3.2 ローコードのデメリット

開発ツールの機能に制約される

ローコード開発はコーディングによる調整が可能ですが、開発ツールが用意する機能を用いて実装することが基本です。このため、以下の案件にはあまり適していません。

・企業固有の業務ロジックがある

・デザインに強いこだわりがある

・システムに対する細かい要望がある

上で示した案件は、ローコード開発のメリットを十分に発揮しにくいケースです。そのため、通常の開発手法を選ぶことをおすすめします。

開発ツールを事前に習熟しておくことが必須

ローコード開発ツールはプログラミングの経験が浅い方でも利用でき、開発プロジェクトに携われる点が魅力です。一方で他のツールと同様、搭載している機能を十二分に活用するためには使い方を覚えておかなければなりません。

特に多種多様な機能を搭載するツールを用いる場合、どうしても本格的な開発スタートまで日数を要してしまうことはデメリットに挙げられます。

複雑な要件や動的なアプリには不向き

ローコード開発は開発ツールの機能が限られるため、比較的定型的な業務の開発に向いていることが特徴です。複雑な開発案件には不向きであり、通常のシステム開発を選ぶことが成功につながります。

またローコード開発ツールは、UIやUXを細かく指定しにくい点も知っておきたいポイント。以下のアプリやシステムには向きません。

・ビジュアルを活用し顧客に訴求するコンテンツ

・株価のチャートなど、動的なコンテンツが含まれる

上記にあてはまる場合は、通常のシステム開発をおすすめします。

4.まとめ

現在では、デジタル化が一巡したことで、デジタルで新しい価値を生み出すことが求められるように変わってきています。「DX」と言われる領域が正にその一例です。単純なデジタル化とは異なり、新しい価値を生み出す世界では試行錯誤を重ねることが必要です。その際に、実際に動かせるアプリケーションを素早く構築・リリースをして、市場のニーズに合わせて柔軟に変更できる開発環境が必要不可欠です。NALの開発では、自社で開発したローコード、ノーコードツールが活用され、お客様に更なるハイスピード、ハイクオリティの開発サービスを提供しております。デジタルの最前線でDXのサポートをし、お客様と共に新価値の作り上げに力添えしております。開発の効率アップの課題を抱えていらっしゃる方は、お気軽にこちらまでご連絡ください。

カテゴリー

- Blog (7)

- Column (16)

- NAL Japan (5)

- News (92)

- NAL Holdings (2)

- NAL Japan (79)

- NAL Solutions (3)

- NAL VietNam (9)

- Team (9)

- NAL Japan (9)

- NAL Solutions (1)